長野県医療的ケア児等支援センター について

長野県の医療的ケア児さんとそのご家族が、地域の中で安心して暮らしていけるように――

長野県医療的ケア児等支援センター “いきあう” は、そんな思いを支える場所です。

医療的ケア児さんやそのご家族を直接支える支援者の皆さんが、安心してつながり、動けるように。

センターは、体制づくりや情報の整理などを通し、

支援者同士のつながりをそっと後ろから支える“つなぎ手”として活動しています。

“いきあう”に込められた思い

長野県の方言で「行き会う」(いきあう)は、単に会うという意味ではなく、

偶然誰かとばったり出会うことを指す言葉です。

支える人がこのセンターで行き会い、育ちあい、つながりあい、支えあう。

そして医療的ケアが必要な子どもたちとそのご家族が、地域の中で安心して暮らし成長していけるよう、支援者とともに“生きあう”関係を育んでいきます。

長野県医療的ケア児等支援センターではこんなことをしています

- 圏域医療的ケア児等コーディネーター、市町村の支援者からの相談への対応

- 地域支援体制づくりへの助言

- 困難事例への訪問支援

- 人材育成と資源開拓

- 各圏域の状況や課題の把握・好事例等の情報発信

・・・など、さまざまな活動を行っています。

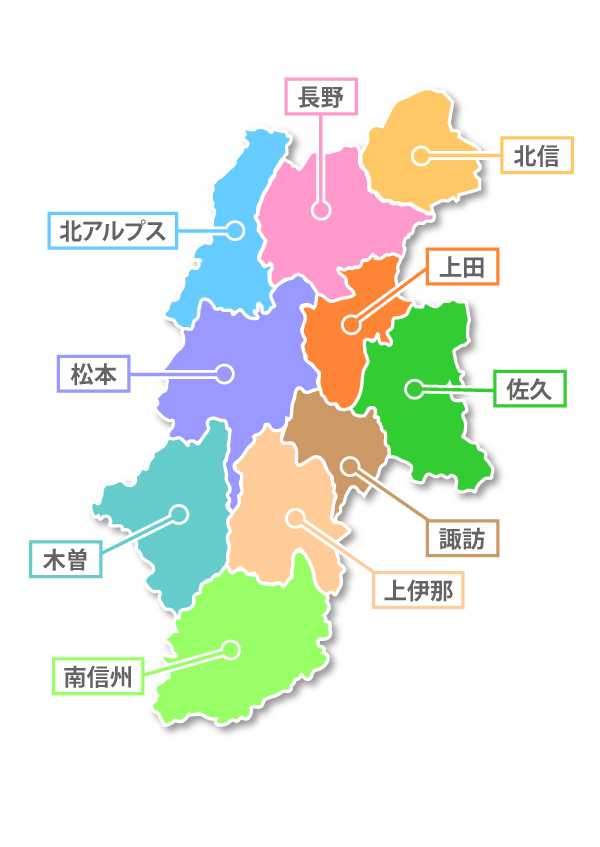

「10の圏域」について

長野県には地域施策の共通区分として「10広域」があります。

医療・保健分野の多くではその10広域を「圏域」で呼び、

「上田」→「上小」

「南信州」→「飯伊」

「北アルプス」→「大北」

のように、10広域とは異なる呼び方で示される地域があります。

医療的ケア児等コーディネーターとは…

医療的ケア児さんとそのご家族の、ライフステージに合った安心した地域生活を支えるため、多様な職種による連携チームの中心になって地域の課題を地域で解決していく役割を担っています。長野県では、広い地理的条件や地域ごとの支援体制の違いをふまえ、圏域ごとにコーディネーターの配置が整いつつあります。

研修を修了した医療や福祉の専門職が、地域の実情に寄り添いながら個別支援チームの立ち上げや運営の支援、関係機関との連携調整、情報の翻訳・共有などを行い、支援の「つなぎ手」として活動しています。

⇨お住まいの地域の医療的ケア児等コーディネーターは、『医療的ケア児等コーディネーター・相談窓口一覧』をご覧ください。

センター構成

- 令和4年4月、長野県庁障がい者支援課内に開設。

- 令和7年4月、信州大学医学部附属病院に信州診療連携センター医療的ケア児等支援部門として事業委託。

構成員:センター長1名、副センター長2名、看護師1名、事務(兼務)1名